pop rock >> quarta-feira >> 30.11.1994

Em Público

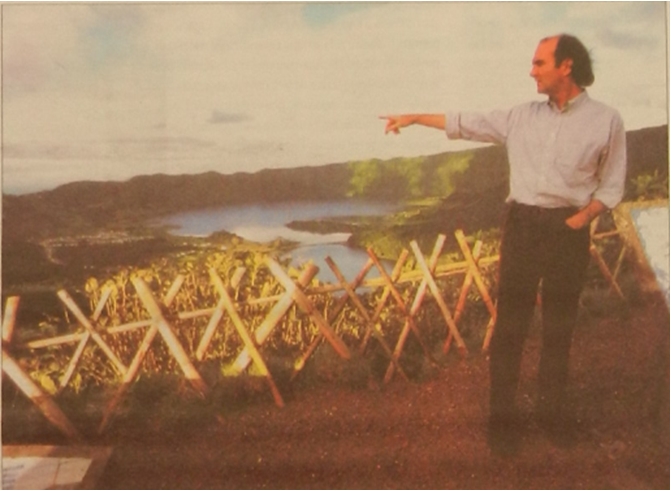

Rão Kyao *

“Águas-Livres” é um disco bastante ligeiro e voltado para as sonoridades “new age”. É esta a sua verdadeira música?

O disco anterior, “Delírios Ibéricos”, apanhava uma sonoridade ibérica, com ritmos fortes. Este novo disco “new age”?… Não sei. O peso da música, cabe a cada um apreciar. Não sei se é ligeira. O disco tem, de facto, um determinado ambiente, que muitas pessoas que o ouviram descrevem como paisagístico. O próprio título é sugestivo, aquilo que anda à volta das águas livres, águas vivas, o canto dos rios, não só do rio, mas também de quem está nas suas margens. É ao mesmo tempo um álbum em que é possível a um tipo estar em casa, concentrado a ouvi-lo, sem ter que se levantar da cadeira de repente. Há discos que provocam essa cena, de certa maneira uma agressão. Em resumo, as pessoas é que me vieram dizer várias vezes que certas coisas que faço têm a ver com a “new age”. Para mim o conceito original deste termo era uma música, geralmente tocada em sintetizador, para ser ouvida em fundo.

Precisamente, os sintetizadores, em “Águas-Livres” apontam nesse sentido…

Uma das funções da música, e das mais importantes, é a terapêutica. Uma música que provoca aclmaria é uma música superútil. Mas acho que não faço essa música, a “new age”, porque não sou capaz de tocar música sem estar a contar uma história. Cada som tem que fazer um sentido. Quanto aos sintetizadores, admito que me venham dizer que não devia fazer nada com eles, que devia ser tudo acústico. Mas, lá está, já fiz discos emq eu tudo o que utilizei eram instrumentos de corda. Neste utilizei o sintetizador, porque acho que a sua linguagem, utilizada de uma determinada maneira, pode funcionar. Eu, como é óbvio, como é que posso ser fã de música electrónica, tocando um instrumento como a flauta de bambu? Até porque utilizar os sintetizadores para atrair é algo que não está a dar. Já foi feita tanta cena dessas que, inclusivamente, na “new age”, os tipos estão a ir para o acústico.

Mas há uma certa preocupação em fazer um som acessível, comercial?

Eu não gosto de ser completamente hermético. Sou um tipo que basicamente sempre esteve muito ligado à melodia, uma melodia cantável. Nunca fui de fazer coisas muito sinuosas. Porque não as ouço. Tudo o que eu toco eu canto e tudo o que canto eu toco. É como quando se ouve um temam folclórico, simples, mas em que se sente que é uma coisa profunda, embora tenha uma melodia que toda a gente canta.

A influência do Oriente continua a estar presente em força.

Eles têm uma tradição exactamente ao nível da terapia da música. Que tanto pode aclamar como pôr um tipo aos tiros. Têm consciência desse poder desde sempre. Através de uma coisa a que chamam “raga”, que é uma emoção que, sem palavras, determina, pela conjugação das notas, uma certa e determinada emoção. Que pode ser agressiva ou pacifista. Sobretudo pacifista, porque a música, em princípio, é mais a linguagem do amor do que do ódio. Este tipo de ligação do Oriente ao Ocidente, comigo, passou-se de uma maneira muito espontânea. A primeira vez que ouvi um certo tipo de música, nomeadamente a indiana, fiquei apaixonado. E tive a sensação de que já tinha ouvido aquilo. Discos do Ravi Shankar e de outros músicos que ouvi depois e até me influenciaram mais.

De que maneira se processou a sua passagem pelo saxofone, um instrumento que pode ser muito agressivo, para a flauta de bambú?

Foi uma opção. Eu toco aquilo que ouço na minha cabeça. E tenho uma coisa muito ligada com a voz. Tento aplicar a minha composição pessoal a uma certa sonoridade que não é especificamente indiana. Às vezes, em casa, sozinho ou com outras pessoas, com um tocador de “tablas”, faço coisas abertamente indianas. Mas é mais uma homenagem, um estudo. Mas, naquele sentido de tocar o que me está na cabeça, vejo a música com uma flexibilidade muito grande. Há música que é feita para ser ouvida em alto volume. A música indiana ouvida em alto volume não funciona, porque se está alevar com um volume de som que supera a tal felexibilidade.

A música indiana, para ser apreciada, exige em primeiro lugar que nos instalemos dentro dela, não é verdade?

Exacto. Tem que se fazer um esforço. Mas não é só a música indiana. Toda a boa música. A flauta de bambú, por exemplo, beneficia em ser ouvida de perto, pela flexibilidade que tem. É um instrumento muito ligado com a voz.

Ao contrário da flauta de concerto, com chaves?

O bambú tem uma leveza e ao mesmo tempo um peso, uma flexibilidade que o metal não possui. Houve fases por que passei, em que devido a um estudo profundo, cheguei à conclusão de que andava a tocar saxofone como se fosse uma flauta de abmbú. A flauta de bambú tinha tomado conta da minha linguagem.

É verdade que costuma ir tocar flauta sozinho para as montanhas? Toca para quem?

Tem a ver com a respiração. Gosto de respirar bom ar, de estar num bom ambiente. Depois, gosto de ouvir os pássaros. Por exemplo, tenho um tema chamado “Evocação”, em que a música aparece sob formas completamente primitivas, como se fossem os primeiros sons que entrassem na cabeça. O solo que faço neste tema não é bem um solo, estou constantemente a pensar como se fosse um pássaro, a maneira como ele coloca as notas.

Tocar, dizer sem intermediários. É isso?

Exactamente. Um tipo de canto, a voz dos animais… Quando vou para um sítio desses, que tanto pode ser nos arredores de Lisboa como na região de Viseu, onde há uma pedra com uma alcatifa de musgo.

Sintra diz-lhe alguma coisa?

Então não diz? Sintra é para mim um lugar alucinante. O único problema que tem Sintra é aquela humidade toda, um tipo tem de estar ali com um chapéu na cabeça…

É verdade que houve uma altura da sua vida em que levava um estilo de vida um bocado boémio? Em caso afirmativo de que modo conciliava o excesso com a tal simplicidade quase ascética que professa?

Sou um tipo que gosta de sair, de beber o seu copo, de contactar com as pessoas, da paródia. Sou um gajo de Lisboa. É uma parte de mim. Passo quase todo o dia a tocar, a concentrar-me, a procurar melhorar, como qualquer músico. Quando chega a noite, a hora de jantar, sou um gajo que gosta de vinho – tinto – depois as coisas relacionam-se com este facto. Por exemplo, é como um tipo ser músico da clássica. Como é que se pode determinar a vida que faz pelas peças que interpreta?

Esse é o caso do intérprete. No seu caso, disse há pouco que tinha uma relação diferente com a música…

Certo. Mas, de qualquer maneira, um tipo também precisa de se meter em peças que eventualmente são de grande concentração. Como um actor. Não se percebe se um actor está a fazer comédia ou não, não se percebe como é que ele funciona na realidade.

A música significa para si, além de profissão, uma iniciação, uma forma de aperfeiçoamento pessoal?

Acho que a última frase é a mais adequada de todas. É difícil, por vezes, por palavras, determinar como serão as coisas. A música tem efeitos, lá está, terapêuticos, mesmo a nível espiritual. Algo que vai e puxa para cima. Um tipo que me diz, por exemplo, o que lhe apetece fazer musicalmente é reproduzir o barulho do pessoal a buzinar no meio da rua… Tudo be. Vamos ver um concerto, que maravilha, uma série de gajos sentados a ouvir buzinas no meio da rua (risos). Podem vir ter comigo e dizer-me: “Mas eu tenho direito a fazer isto!” Logicamente que têm direito a usar uma serra mecânica – já houve quem o fizesse -, só que para mim isso não faz sentido nenhum. Para quê, para sair chateado com uma coisa que é antiterapêutica. Todos aqueles que eu gosto de ouvir tocar música fazem-me sentir leve. Os grandes cantores, música clássica, os mestres indianos, com quem aprendi a importância da boa e profunda afinação do instrumento. No sentido de uma afinação que se torna cada vez mais interior.

* Compositor, ex-saxofonista, executante de flauta de bambú, de quem acabou de ser editado o álbum “Águas-Livres”.