cultura >> domingo, 12.09.1993

Annette Peacock Regressou A Portugal

Voz De Gata

Na sua segunda apresentação em Portugal, Annette Peacock fez questão de afastar os preconceitos de uma cantora fria e distante do público. Partiu com os “blues”, viajou com a “funky” e disse o que tinha a dizer na sua forma pessoal de fazer “rap”. Uma voz de gata que seduz e fere quando e como quer.

Estavam lá todos, na noite de sexta-feira, os do costume, os apreciadores e “poseurs”, frequentadores com passe vitalício destas coisas da “alternativa”, das vanguardas, enfim das músicas que fazem a diferença. Annette Peacock, a cantora norte-americana de voz como um semifrio, capaz de provocar paixões para logo de seguida as apagar, gelo e degelo, serviu de pretexto. Já cá tinha estado há três anos. Agora voltou, mais descontraída, qual “cat woman” portadora de uma mensagem que por vezes se tornou difícil de entender.

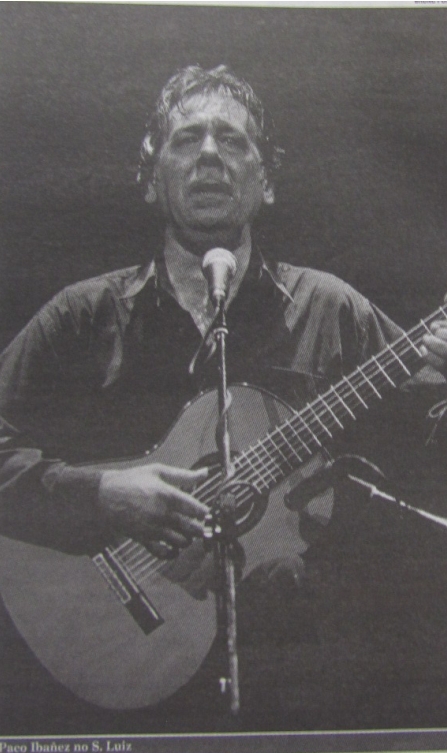

O teatro S. Luiz, em Lisboa, local bem mais apropriado para intimismos musicais que a Aula Magna, onde a cantora se apresentou na anterior visita ao nosso país, não estva a abarrotar mas pouco faltou. Na primeir aparte actuaram os portugueses Sensaborões, perdão, Ficções. Tocaram bem, muito afinados, muito atinados, muito “jazz rock” betinho, temas com princípio meio e fim (por esta ordem), sem derrapagens, montes de melodia, com tudo no lugar, onde é que nós e eles íamos…? Intervalo.

Para a passagem de modelos da praxe. Pela “passerelle” do “foyer” passaram várias raparigas disfarçadas de Annette Peacock, com base nas fotografias ou nas imagens conservadas na memória, em traje austero, negro, claro, gorro ou chapéu (faltou o véu…), armando um “look” frio e distante a condizer. A senhora pavão, a verdadeira, trocou-lhes as voltas, surgindo em palco de “jeans” e camisa claros, luvas brancas e o ar de quem estava ali para se divertir. Foi de facto uma Annette Peacock diferente da cantora de pose hierática que assombrou a Aula Magna. Vê-se que está mais madura, mais solta. Meneou as ancas, na procura do “beat” exacto para cada canção, encenou com o corpo o gesto sensual, rodopiou sobre si própria, num dos temas avançou até à boca de cena, atrevendo-se a uma proximidade com o público que não lhe é habitual.

Acompanhada por Michael Mondesir, no baixo, Eric Appapoulay, na guitarra, e Keith Le Blanc, na bateria, a cantora nova-iorquina interpretou temas de álbuns como “X-Dreams”, “The Perfect Release”, “Skay Skating” e “Abstract Contact”, além de uma canção nova apresentada na ocasião em estreia mundial. Num registo que começou por se deixar habitar pelas labaredas dos “blues” para aos poucos se instalar no território da palavra, que Peacock maneja com a concisão e perícia de um médico legista, o concerto progrediu de forma descontínua, entre o gemido e o manifesto, o sussurro e o grito, nas baladas de amor (e o amor, em Peacock, é sempre algo complexo que passa pelo cérebro) ou nos “raps”, declamados como um repto à sociedade norte-americana, racionalizados ao extremo. “The succubus” e “Elect yourself”, que a cantora procurou recriar simulando a atmosfera de um “dark club in New York”.

Canções conhecidas como “Memory is”, “Happy with my hand” (na qual faz a apologia da masturbação), “Pride”, “My mama never taught me how to cook”, “We’re adnate” ou a derradeira “The real & defined androgens” (onde a voz, transformada pelo sintetizador, adquiriu tonalidades angelicais) apareceram transfiguradas por arranjos, quase sempre “funky”, que já haviam sido explorados em “The Perfect Release”, com os textos a funcionar como catalisador.

E aqui residiu o principal problema. Não sendo fácil o inglês cantado (falado) por Peacock, ficaram perdidas pelo ar as frases que magoam e perturbam, sobrando o vulcão e a circularidade de um som não muito versátil que a artista utilizou na definição de um universo talvez demasiado fechado sobre si próprio. Deixados de fora, fomos como crianças que faltaram à chamada. Na posse da chave, entrámos num mundo sensível ao toque virtual, infiltrado pelo medo e pela alienação (“the age of the individual is over”, escutou-se numa das canções). Um mundo de imagens em constante mutação que aos humanos mais nãoconcede, di-lo o título do álbum mais recente (“Abstract Contact”), senão um contacto abstracto.