(público >> y >> pop/rock >> artigo de opinião / crítica de discos)

10 Outubro 2003

voando sobre um ninho de cucos

Irónico, apaixonado, solitário e solidário, reconciliado com a vida. Assim é Robert Wyatt, um dos resistentes dos anos 70 que insiste, a cada novo disco, em nos atirar à cara uma obra-prima. A última chama-se Cuckooland – metáfora de um mundo cada vez mais dominado pela solidão.

Aos 58 anos, Robert Wyatt é um dos mais respeitados músicos da atualidade. O seu novo álbum, “Cuckooland”, junta mais um pedaço de genialidade a uma obra que começou no free jazz, prosseguiu com a aventura psicadélica dos primeiros Soft Machine e nas desfocagens pop dos Matching Mole e, finalmente, cicatrizou as feridas do infortúnio numa carreira a solo de que se não conhecem pontos fracos e da qual resultou uma das obras-primas deste século, “Rock Bottom”.

Wyatt, o ideólogo e o esteta, o Che Guevara da música popular e o humanista terno, traça a rota de uma viagem solitária ao mesmo tempo capaz de sublimar a nostalgia do passado e de se projetar num futuro ao qual continuam a não faltar motivações. Acima de tudo, em “Cuckooland” ressalta a ideia de um homem e de um músico que soube adaptar-se e transcender a mudança dos tempos, e desatar os nós de si próprio, ao seguir as correntes de uma lógica feita de humor, inteligência e emoção. Não é jazz, nem pop, nem canção de autor – pelo menos das que estamos habituados. É o fascinante mundo de Robert Wyatt, o ex-baterista que continua a marcar a cadência dos corações que lutam.

O Y conversou, via telefone, com ele, percorrendo de A a Z tópicos relacionados com o disco e com a sua personalidade.

ARTE

Cirurgia plástica

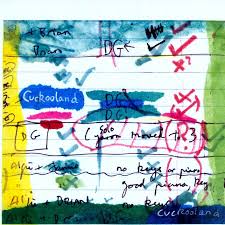

BENGE (Alfreda), sua mulher, autora da capa e das letras de “Cuckooland” – a nova capa é diferente das pinturas ilustrativas que a sua mulher desenhou para os álbuns anteriores…

Não sei como ela faz. Neste álbum desenhou uma coisa mais hieroglífica.

CORNETA – tocou pela primeira vez este instrumento no novo disco, mas os teclados continuam a soar bastante “cheap”

É uma trompete que se pode tocar dentro de casa, uma trompete íntima. Quanto aos teclados, usei material novo da Yamaha para fazer uma espécie de jacuzzi onde mergulhei as canções.

DEATH (morte)

Ah, isso… Está sempre a acontecer, não é? Mas não normalmente às pessoas que gostaríamos… (risos). Não me preocupa, graças a Deus, é algo que não se pode separar da vida, da mesma forma que não se pode separar a noite do dia. Alguns poetas falaram da quantidade de pequenas mortes que antecedem “the big one”. De qualquer forma, depois de morrermos, a vida continua…

ENO (BRIAN) tem uma participação neste disco simbólica. Em “Tom Hay’s fox” deixou-o tocar apenas a “última nota”…

O escritório de Brian fica perto de minha casa e um dia passou por lá de bicicleta. É um tipo muito “low tech”. A presença dele no disco é difícil de definir… É um entusiasta… Durante as gravações decidiu de repente que queria viajar até ao Brasil, a seguir fez um “tour” de bicicleta pelo Sul de França. De qualquer forma foi uma participação valiosa. Quanto a essa “última nota”, foram na verdade duas ou três, embora lhe tivesse dado inteira liberdade para tocar a última (risos). É uma nota linda!

FOREST tema de “Cuckooland”. Uma valsa enigmática

Inspirei-me numa melodia da Europa Central, na fronteira entre a Polónia e a Checoslováquia, uma região recheada de memória de florestas. Escolhi um compasso de valsa por ser uma cadência tipicamente europeia, introduzida no continente pelos ciganos, antes de se tornar uma dança respeitável para os músicos clássicos. A floresta tem duplo sentido: pode ser um local maravilhoso mas também onde se escondem as vítimas, pessoas perigosas… E lobos… Um local de magia. Branca e negra.

GILMOUR (DAVID) guitarrista em “Forest”

Conheço-o há anos, tocámos juntos nos mesmos sítios [quando os Soft Machine e os Pink Floyd formavam o par de bandas mais importantes da pop psicadélica em Inglaterra]. Voltei a encontrá-lo há dois anos, quando o convidei para tocar num festival que organizei em Londres. No final perguntou-me se estava interessado nos seus serviços…

HIROSHIMA tema da faixa “Foreign accents”

O bombardeamento de Hiroshima constituiu o supremo ato de hipocrisia pelos poderes ocidentais, numa altura em que hoje tanto falam nos perigos das armas de destruição maciça. A ideia de que só os outros povos têm essa responsabilidade e as nações ocidentais não, é de um racismo absoluto.

IRAQUE em “Lullaby for Hamza”

… Que antes se chamava Mesopotâmia. Entre o Iraque e o Irão situa-se o berço da civilização ocidental. As pessoas falam de Roma e na Grécia quando, na verdade, as primeiras civilizações nasceram na Mesopotâmia, na Pérsia, etc. Só este facto já é sufi ciente para que o Ocidente tenha um pouco mais de respeito.

JOBIM (ANTÓNIO CARLOS) autor de “Insensatez”, adaptado por Wyatt à língua inglesa

A bossa-nova é um dos géneros musicais com mais pontos em comum com o jazz. Uma das poucas músicas exteriores aos EUA que fascinaram os músicos americanos, em parte, devido ao facto da língua portuguesa, falada nas antigas colónias, por exemplo, ter desenvolvido musicalmente um leque harmónico que se ajusta bem ao jazz. Adoro a sofisticação do português da América Latina, bem como o espanhol de Cuba ou da Argentina. Mas essa riqueza é única no Brasil. Tentei enfatizar essa beleza harmónica. Depois, achei sempre que a voz de Karen Mantler se parece um pouco com a de Astrud Gilberto e quis verificar se era verdade (risos). Infelizmente não consigo cantar em português. É difícil. “Insensatez” é a única palavra nesta língua que consegui usar até agora!

KAREN (MANTLER) filha de Carla Bley, com quem Wyatt tocou numa série de álbuns. Adora mesmo esta família, não é verdade? E já agora, o que é o “Karenotron” que vem mencionado na ficha técnica?

Adoro esta família, exatamente. Sempre me dei bem, com os pais dela [o trompetista Michael Mantler]. Carla escreveu canções maravilhosas, por vezes arrepiantes. E foi uma honra trabalhar com Michael Mantler e ver crescer a sua filha, nos últimos 30 anos, até se tornar numa música adorável. Penso que somos ambos influenciados pela sua mãe.

O Karenotron é um Mellotron onde foram inseridas apenas cassetes com a voz de Karen. Pedi-lhe para cantar uma escala inteira, que depois alarguei, nos graves e nos agudos, para registos mais bizarros. Tudo tocado num teclado, como num Mellotron.

MADAME “Cuckoo madame”, tema central do álbum

É realmente um cuco, as pessoas não acreditam! Alfie [Alfreda Benge] escreveu este poema ao ver um cuco fêmea à procura de um sítio para pôr os ovos e depois partir. Após uma reação normal de agressividade, por pensar nos cucos como vítimas, acabou por meditar em como, de facto, é estranha a vida de um cuco – não conhece nem os pais nem os filhos e parte sozinho para África, todos os anos. Que vida solitária! Deve haver uma razão evolucionista para explicar este comportamento. Algumas teorias explicam que é por não haver cucos machos sufi cientes para ficarem a tomar conta dos mais novos…Toda a gente conhece alguém parecido com um cuco…

NEITHER HERE…” + “…NOR THERE” as duas partes distintas em que Wyatt dividiu o disco, separadas por uma faixa de silêncio.

Porque existe uma banalidade nas identidades que nos são atribuídas, nacionalistas ou religiosas. O que é que isso significa no mundo moderno? Um mundo em que tudo é regido por uma economia global.

Depois, era para ter saído como um CD duplo, mas era muito caro, daí ter optado por essa separação, com um intervalo de silêncio, e aproveitar o dinheiro para dispor de mais tempo no estúdio.

OLD EUROPE Paris, o romance entre Miles Davis e Juliette Gréco…

Adoro a velha Europa, sou um velho europeu, sem que isto signifique qualquer atitude de patriotismo. É mais um sonho romântico sobre uma Europa cosmopolita, cheia de nostalgia e fantasmas simpáticos (outros menos…) mas ainda na dianteira, no que diz respeito à “avant-garde”, a novas ideias e a recetividade, mesmo em comparação com a cultura americana. Acaba por não fazer sentido a divisão entre uma Europa “velha” e outra “nova”, divisão só possível nas cabeças de políticos amnésicos e de jornalistas condescendentes…

Tanto eu como Alfie estivemos em Paris durante a adolescência. É uma cidade maravilhosa onde descobri uma quantidade de coisas. Tudo o que existe sobre esta cidade nos filmes, nos discos ou em poemas é verdade. É uma cidade viva, com o drama e os estímulos que descobri, por exemplo, nos livros que li sobre Picasso.

PIANO que toca em solo absoluto no tema “Raining in my heart”

Pertence a Phil Manzanera, gravei-o no apartamento dele. É um instrumento curioso, arcaico, dos anos 30, a imitar “art nouveau”. Pedi ao Phil para o gravar, limpámos-lhe a poeira… Tem um som estranho que adorei…

RATLEDGE Mike, ex-companheiro nos Soft Machine. A questão que todos pretendem ver respondida: que é feito de Mike Ratledge?

Tornou-se um empresário de sucesso. No ramo de anúncios para TV. Aproveitou os lucros obtidos com os Soft Machine para entrar no negócio, com o seu sócio, Karl Jenkins [outro antigo membro do grupo]. Foram eles que ficaram com todo o dinheiro dos Soft Machine. E quero dizer mesmo “todo”!

SETEMBRO, 11

Essa data tornou-se famosa, como todos sabem, por ser o dia em que os americanos puseram no poder o general Pinochet, nos anos 70, e também o dia em que Salvador Allende foi assassinado pelo exército fascista a soldo dos EUA.

TRICKLE DOWN a faixa mais jazzy do álbum.

Sim, mas um jazz anacrónico. O baixista disse que nunca tinha feito um disco com swing… É notório que sinto uma nostalgia pelo jazz de há 50 anos, adoro swingar mas ao mesmo tempo procurei voltar o conceito do avesso. Os címbalos e a secção rítmica são o acontecimento principal, enquanto os solos são como fragmentos espalhados, relegados para segundo plano.

VIDA

A vida?… Sssimmm… bem… nunca esperei saber alguma coisa sobre ela. Tenho três netas e a esperança de que as próximas gerações endireitem as coisas. Sinto-me impressionado ao ver como pessoas atacadas e pressionadas por todo o lado continuam a conseguir divertir-se e a ter uma vida boa, sejam vietnamitas, palestinianas ou ciganas. Às vezes pergunto-me porquê, mas suponho que tudo tem a ver com uma força extraordinária. Seja qual for o local e as circunstâncias, há sempre algo que consegue nascer e crescer. Mesmo num deserto. Mesmo num muro.

WELLER (PAUL) guitarrista em “Lullaloop”

Alfie já tinha composto o tema, o único feito todo no estúdio e o primeiro inteiramente da sua autoria, quando Paul apareceu, só para cumprimentar (também vive ao nosso lado). É uma das vantagens de ter um estúdio no mesmo local onde vivem celebridades. As pessoas podem pensar que é uma colaboração estranha mas temos um “background” semelhante. Ambos nos rotinamos a cantar a música negra dos anos 50 e 60.

YOU (TU). Como se sente, agora que está a completar 40 anos de carreira?

Satisfeito por ainda estar aqui, até porque não tenho tido muito cuidado (risos). Fico cansado mais facilmente mas, à parte isso, as coisas estão melhores do que alguma vez estiveram. Os músicos com quem trabalho são bons, a Alfie ajuda-me e eu ajudo-a a ela, estou numa editora ótima… Tive sorte por ter chegado a uma situação em que me sinto confortável.

ZZZZZZZ (DE SONO)

(risos) Sim, absolutamente, é a minha atividade preferida. Muitas pessoas dizem que o sono não passa de uma preparação para as atividades do dia. Para mim, é o contrário. Atividades diárias como comer, reproduzirmo-nos ou dizer ‘olá’, são reparativos para o verdadeiro propósito da vida que é cair ditosamente no sono.

valsa para um homem só

ROBERT WYATT

Cuckooland

Hannibal, distri. Edel

10|10

As primeiras notas de “Just a bit” poderiam pertencer a uma versão para funeral de “Música no Coração”. E é disso que se trata. As palavras, aquelas palavras que noutras gargantas soariam a lamentos de um velho senil mas que caso de Wyatt irrompem como emanações de uma personalidade que sublimou a dor e a solidão, fazendo delas seus amigos íntimos, pulsam como os batimentos de um coração ferido. “I’m as mad as any hatter, I feel safer touching wood” canta, sobre o tal jacuzzi de sintetizadores que banham e afogam cada sílaba num dilúvio de melancolia. Como quase todos os discos do ex-Soft Machine desde “Rock Bottom”, desprende-se da música uma tristeza feita em partes iguais de ternura, lucidez e resignação. Acompanhado por músicos como Annie Whitehead e Karen Mantler, Wyatt encarrega-se, como vem fazendo a partir de “Ruth is Stranger than Richard”, a partir o jazz aos bocadinhos, cada um deles correspondente a um pedaço de espelho que apenas reflete uma parcela de uma verdade mais vasta. Naipes de sintetizadores girando no Ocaso, saxofones do princípio do século, valsas da Europa romântica onde Miles Davis corteja Juliette Gréco, uma inusitada intromissão guitarrística de rock-vaudeville de Paul Weller, a par dos habituais disparos (sem o estampido de manifestos como “Nothing can Stop Us”) contra o imperialismo e a injustiça, tudo encaixa no lugar que este homem determina como sendo o certo, ou seja, o seu, por mais que diga estar “Neither here..” e “…Nor there”.

Os cucos são aves solitárias. Ao escutarmos de lágrimas nos olhos (porque a Beleza tem que ter este efeito nas almas dos que estão vivos), esta voz que parece volatizar-se por trás das nuvens, este oceano de melodias que limpam e redimem de uma vez por todas as banalidades que infestam a pop, imaginamos a figura de um homem dobrado sobre os seus sonhos, medos e esperanças, sentado à mesa, sozinho, a beber chá, no meio de um prado outonal. Mesmo na orla da floresta, como a de “Forest”, onde se escondem estranhas maravilhas mas também as vítimas e os lobos – valsa definitiva dos génios e dos loucos, marcha dos anjos decaídos. Mas anjos, apesar de tudo.

Um dos discos do ano.