Pop Rock

18 de Outubro de 1995

Álbuns world

Vida para além dos Hedningarna

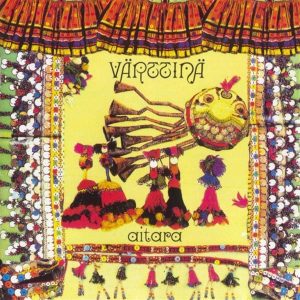

VÄRTTINA

Aitara (8)

Xenophile

GARMARNA

Vittrad (9)

Xxource

HENRY KAISER & DAVID LINDLEY

The Sweet Sunny North (8)

Kosh International

Todos distri. MC-Mundo da Canção

O sucesso estrondoso alcançado pelos suecos Hedningarna acarretou algumas vantagens mas também algumas desvantagens. A principal vantagem foi ter chamado a atenção para uma região, a Escandinávia, cuja música tradicional andou sempre afastada dos principais centros de decisão do mundo “folk”. A maior desvantagem está em que, rapidamente, um número razoável de grupos da mesma proveniência geográfica descobriu o filão e tratou de “imitar” os autores de “Kaksi!” e “Trä”, transformando numa fórmula o que na origem era uma música profunda e genuinamente original. O “perigo” da criação do que poderíamos chamar uma escola Hedningarna, por muito boa que seja a música de grupos como os Den Fule ou Hoven Droven (só para citar os mais aplicados), está na normalização, padronização, do que seria um “som escandinavo”. Algo que poderíamos situar no cruzamento da herança tradicional com uma prática estilística firmemente enraizada no jazz (cujos paradigmas recuam ao pioneirismo dos Sammla Mannas Mama e Arbete & Fritid), a par de uma certa “anarquização” (leia-se “selvajaria”) dos arranjos. No caso dos Garmarna, as semelhanças com os Hedningarna são até bastante ténues. É antes na música medieval ou no imaginário “folk” imposto pela vaga irlandesa dos anos 70 que a música de “Vittrad” se afirma.

Por muito que a terminação fonética seja a mesma, a verdade é que os Garmarna se dirigem a gostos educados num passado mais remoto, que assistiu já a várias “revoluções”. Depois, nem a sanfona explode nem a voz de Emma Härdelin pertence à tribo das feiticeiras, como fica amplamente demonstrado em temas de uma beleza interiorizada como “Inte sorja vi…”, “Liten kersti” , “Domschottis” e “Styvmodern”, bem mais chegados às litanias rosa-gelo de Agnes Buen Garnas, em “Rosensfole”, que ao furor “viking” dos diabos de “Trä”. Em poucas palavras: excepcional.

As Värttina são outra coisa, mais solar e, a julgar por este seu quarto álbum, divertida. Depois dos magistrais “Oi Dai” e “Seleniko”, o grupo vocal, de novo apoiado numa secção instrumental variada, regressa de cara lavada e decidido a investir num alargamento de mercado. Em “Aitara”, as Värttina aumentaram a voltagem e arredondaram as arestas rítmicas. São agora uma banda folk-rock (“Outona omilla mailla” e Kannunkaataja” a passarem na rádio, numa emissão rock?…). Sem vergonha. Com a bateria e o baixo a baterem com força. Forçam a dança, sem hipótese de resistência. Mas, ó maravilha, no camiho da euforia, o ritmo tropeça em momentos como “Maamo” (“mãe”) e silenciamo-nos e sabemos que a Finlândia ancestral continua a respirar na alma destas sacerdotisas. As Värttina estão, é certo, mais cosmopolitas e sofisticadas, o que retirou à sua música um pouco da sua coloração “étnica”, patente nos álbuns anteriores. Mas apostamos que “Aitara” trará para o grupo uma legião de novos admiradores.

Por fim, temos o “caso” Kaiser, Lindley e o seu “affaire” Noruega. Henry Kaiser e David Lindley são dois americanos com um pé nas “novas músicas” e outro na música tradicional. Como todos os americanos que se prezam, sentem-se bem no papel de turistas. Só que, para eles, não é só ver e fotografar. Metem as mãos no fogo, que é como quem diz, no melhor que a música tradicional das regiões que visitam tem para oferecer, e com ele fazem “cocktails” de originalidade e, diga-se de passagem, legitimidade garantidas. Como já acontecera na anterior aventura, em dois volumes, passada em Madagáscar (“A World out of a Time”), a dupla reuniu alguns dos melhores grupos e solistas vocais e instrumentais, desta feita da Noruega, nalguns casos não lhes tocando, noutros metendo a colher, isto é, guitarras de todo o tipo, para obter exóticos exemplares de “world music” de focagem incerta. Mais uma vez, levam na bagagem bastante que contar e uma obra que é, em simultâneo, um tratado de etnomusicologia e um divertimento.